이야기가 있는 우리땅 [2022/12] 절두산 순교성지· 양화진외국인 선교사묘원 한강 순례길

페이지 정보

본문

강과 길 따라 걸으며 의로운 희생과 사랑 기억하다

내게 천 개의 생명이 있다면

모두 조선을 위해 바치리라

글·사진 | 편집부

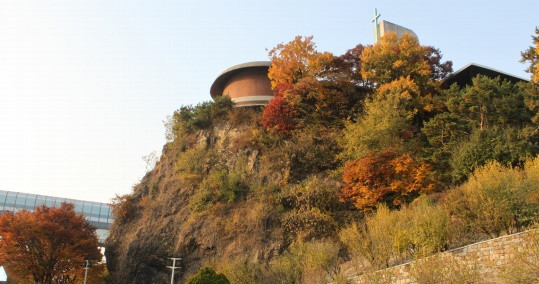

강과 길이 나란히 이어진 한강 순례길을 걸으며, 지난 시간을 돌아본다. 세월이 강물처럼 흘러가는구나. 아름답고 쓸쓸한 깨달음이다. 무엇을 위해 살았던가. 그로 인해 행복했던가. 나에게 묻는다. 강물을 따라 걸으니 언덕 위 절두산 성지가 보인다. 가파른 절벽은 언제 보아도 처절하다. 어여쁘게 물든 가을 단풍도 슬픔에 잠긴 듯 처연하다. 삶과 죽음은 무엇이며, 존재 의미는 또 무엇인가. 한 해의 끝자락, 한강 순례길을 걸으며 신에게 묻는다.

11월이 12월을 향해 가던 어느 날, 훌쩍 한강으로 발길을 옮긴 까닭은 한 해의 끝자락에서 조용히 시간과 존재를 돌아보기 위함이었다. 후회 없이 잘살았는지, 누군가 아프게 한 일은 없었는지, 너무 가벼웠는지 혹은 무거웠는지, 의롭고 따뜻한 사람이었는지, 의미 있는 발자취를 남겼는지… 아무 말이나 생각나는 대로 나 자신에게 묻고 싶었다.

절두산, 처절한 순교의 기억

가을 햇살 내려앉은 강물이 반짝반짝 어여쁘다. 강 너머 아파트와 빌딩이 빼곡하다. 밤섬도 보인다. 서강대교에는 지나는 차들이 많다. 시선을 반대쪽으로 돌리니 자전거들이 강바람을 맞으며 씽씽 달린다. 쌀쌀한 늦가을이라 그런가. 걷는 이들은 별로 없다. 고요하고 평화롭다. 어떤 상념도 없이 대자연이 건네는 소리 없는 위로에 마음을 내맡긴다. 토닥토닥, 강바람이 가슴을 다독인다.

그렇게 한 시간쯤 걸었을까. 언덕 위에 우뚝 선 절두산 순교성지가 보인다. 언제 보아도 처절하고 가슴 아픈 장소다. 가을 단풍이 어여쁘게 물들었건만 깊은 슬픔에 가려 더없이 처연하다.

1866년 프랑스 함대가 양화진을 통해 서울 근교로 침범해 오자 대원군은 서양 오랑캐들이 더럽힌 한강을 천주교 신자들의 피로 씻겠다며 이곳에서 수많은 천주교 신자를 처형했다. 참수 후 그대로 한강에 던져진 이가 8천여 명에 달했다. 역사상 가장 참혹한 박해로 기록된 병인박해의 현장이다. ‘머리를 자른 산’, 절두산(切頭山)이라는 이름에는 이토록 아프고 처절한 순교의 기억이 고스란히 배어 있다.

비극이 일어나기 전에 절두산은 잠두봉, 용두봉으로 불렸다. 오래전부터 경치가 좋기로 유명해 외국에서 사신이 오면 이곳을 꼭 보여주었다고 한다. 유난히 물이 맑고 백구(갈매기)가 많아, 시인 묵객들도 자주 찾아 경치를 즐기는 곳이었다. 특히 눈이 올 때 경치가 아주 좋아 ‘양화진의 눈 오는 풍경’(양화답설)은 서울 10대 경승지에 꼽혔다. 아름다운 풍경에 서린 처절한 역사, 150여 년 전 잔혹한 죽음을 맞아야 했던 넋들에게 깊은 애도를 전한다.

당산철교 아래 계단을 올라가니 넓은 마당과 아름다운 정원이 반긴다. 곳곳에 여러 성상이 자리 잡고 있다. 성 안드레아 김대건 신부, 성 요한 바오로 2세 교황, 성 마더 테레사 등 성인들이 자애로운 미소를 건넨다. 마당을 가로질러 언덕을 올라가면 한강 순례길에서 올려다봤던 절벽 위 성당이 나온다. 원형의 성당에는 아름다운 유리화와 십자가의 길 등이 경건하고 성스러운 분위기를 자아낸다. 성당 벽면에 새겨진 커다란 손과 십자가를 바라보며, 세상의 모든 고난과 슬픔 위로 두 손을 모은다.

한국을 사랑한

가슴 뭉클한 이름이여

절두산 순교성지 옆에는 양화진외국인선교사묘원이 있다. 바스락바스락 낙엽을 밟으며 걷다 보면 백 년 세월이 켜켜이 쌓인 비석들이 보인다. 늦가을의 정취와 이국적 풍경이 어우러져 특별하고 아름답다.

“나는 웨스트민스터 사원보다 한국 땅에 묻히기를 원하노라.” 호머 헐버트의 묘비명이 뭉클하다. 서거 50주년을 맞아 1999년 김대중 대통령이 휘호를 받아 ‘헐버트 박사의 묘’라는 묘비명을 새겼다. ‘한국 사람보다 더 한국을 사랑한 외국인’으로 불리는 헐버트는 고종의 외교 고문으로 한국의 독립운동과 한글 발전을 위해 생을 바쳤고, 유언대로 양화진에 묻혔다. 한 살 때 죽은 그의 아들과 함께.

이때를 기점으로 2005년까지 총 15개국 500여 명의 외국인이 양화진에 안장됐다. 그중에는 우리나라 독립운동에 큰 역할을 한 이들이 많다. 대한매일신보를 창간하고 항일운동을 펼치다가 고문 후유증으로 생을 마감한 어니스트 베델, 한국어 저서 30권을 출간하는 등 수많은 글로 한국을 세계에 알린 제임스 게일, 3·1운동과 제암리학살사건을 세계에 알리는 등 한국의 독립을 위해 노력한 앨버트 테일러, 세브란스병원 설립과 교육으로 한국을 섬긴 에비슨 가족, 백정의 해방을 위해 헌신한 새뮤얼 무어, 고아를 위해 일생을 바친 소다 가이치…. 이역만리 낯선 땅 한국에서 한국인을 위해 의로운 희생을 감내했던 고마운 이방인들이다. 비석 옆에 세워진 안내판을 읽으며 참 많은 이방인이 우리나라를 물심양면으로 도왔구나 싶어 가슴 뭉클하다.

늦가을,

양화진에서 사랑을 배우다

해질녘, 루비 레이첼 켄드릭(1883~1908)의 비문 앞에서 눈시울이 붉어졌다.

“만일 내게, 줄 수 있는 천 개의 생명이 있다면 모두 조선을 위해 바치리라(If I had a thousand lives to give, Korea should have them all).”

송도(개성)에서 교사로 헌신했던 켄드릭은 영어를 가르치고 아픈 아이들을 간호하는 일에 온몸을 바쳤다. 하지만 1908년 6월 과로로 인해 한국에 온 지 9개월 만에 급성 맹장염으로 생을 마감했다. 비문은 그녀가 텍사스 엡윗청년회에 보낸 편지 속 글인데, 이 편지를 읽은 많은 청년들이 조선 선교사로 자원했다고 한다.

묘역을 천천히 둘러보고 다시 한강을 내려다본다. 강물이 세월처럼 흐르는구나. 또 한 해가 저물어가는구나. 아직 남아 있는 2022년, 무엇을 위해 살아야 할지 알 것 같다. 문득 나태주 시인의 시 ‘11월’이 떠오른다.

‘돌아가기엔 이미 너무 많이 와 버렸고/ 버리기엔 차마 아까운 시간입니다.// 어디선가 서리 맞은 어린 장미 한 송이/ 피를 문 입술로 이쪽을 보고 있을 것만 같습니다.// 낮이 조금 더 짧아졌습니다./ 더욱 그대를 사랑해야겠습니다.’